Can you tell me where my country lies?

Can you tell me where my country lies?

Said the unifaun to his true love’s eyes

It lies with me! cried the Queen of Maybe

For her merchandise, he traded in his prize

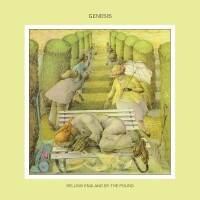

Basterebbe l’introduzione cantata a cappella da Peter Gabriel con voce potentemente melodiosa e ampio registro per garantire a Selling England by the pound un posto nel Pantheon del rock. L’album, il cui titolo è tratto da un manifesto del Partito Laburista contro la svendita socio economica del Paese, viene pubblicato dalla Charisma Records il 28 settembre o il 12 ottobre del 1973 (sull’argomento si veda Mic Smith, Get ‘Em Out By Friday. Genesis: The Official Release Dates 1968-78, 2017) e rappresenta il vertice lirico dei Genesis, nonché il momento di massimo affiatamento della band. Ed è una chiave di volta nel mio personale cammino di ricerca e conoscenza della musica, un disco che ho desiderato tante volte dimenticare per poterlo riascoltare ancora per la prima volta, ritornare ai miei sedici anni e rivivere quella sensazione di salto in un’altra dimensione, un regno dell’immaginario che diventa possibile, denso, dotato di peso, eppure fluttuante e fuori dal tempo, malgrado i suoi ben 53 minuti di durata, quanto figlio della sua epoca. Una stagione di accelerazioni e ricerche, esperimenti e mutazioni, riassunta nella definizione di progressive, parola che in Italia ha suscitato un dibattito fondamentalmente sterile tra estimatori e detrattori. Sfatiamo almeno un luogo comune ripetuto ancora oggi, anche tra gli amanti del genere: il progressive non è l’unione di rock e musica classica! Semmai è un tentativo, ad alcuni riuscito e ad altri meno (ma questo è nella natura delle cose) di abolire, in senso caravaggesco, distinzioni, steccati e gerarchie tra generi e temi trattati, attingendo a forme di ogni origine, colta o popolare che fosse, per favorire l’evoluzione, il “progresso” della buona musica. Ma torniamo ai Genesis, i cui membri nel ’73 hanno appena 23 anni e già si trovano a pubblicare il quinto album in studio in meno di un lustro, culmine di un’intensa attività live, documentata su vinile dal celebre Genesis Live, licenziato a luglio dello stesso anno. Il brano in apertura Dancing with the moonligh knight è un sontuoso campionario degli ingredienti cucinati nella miscela esplosiva della band. Dopo l’intro a cappella e le prime strofe in distese atmosfere bucoliche si discende in una palude segnata da un vibrato arpeggio in loop e dalla quale emerge scoppiettante la creatura mostruosa di una mitologia immaginaria, pensata da Gabriel e musicata con trasporto dalla band che si lancia in un ostinato hard rock, intriso dell’epica di cannoni tonanti, squarciato dal vorticoso tapping di Hackett. Il lavoro alla batteria di Phil Collins è a dir poco fenomenale, il cuore pulsante di una materia magmatica e inarrestabile. La camaleontica teatralità di Gabriel, enfatizzata sui palchi con fantasiosi travestimenti e singolari movenze, si gioca su imprevedibili e fluidi cambi di registro e intonazione, dal lirismo romantico alla foga rock, dal grottesco istrionico alle canzoncine per bambini, spiazzando l’ascoltatore con doppi e tripli sensi, giochi di parole intraducibili, nonsense e assurdità surreali. Sitar sintetici in odor di krautrock dialogano con una chitarra pulita degna di Jerry Garcia fino alla chiusura trasognata e calante, che annega dolcemente in un arpeggio della dodici corde di Rutherford fatto di cristalli e luci riverberate, tra soffi di mellotron, flauti ed echi frippiani. Tanta complessità si alleggerisce solo in apparenza in I know what I like (in your wardrobe), palpitante singolo radiofonico dal ritornello cantabile in gruppo; di miele ma non sdolcinato, aperto da un middle-eight di percussioni tribali e coretto da filastrocca che anticipa le ricerche world di Gabriel nel dopo Genesis. La sua performance, con gli acuti in controcanto di Collins, coinvolge l’interpretazione di tutti i personaggi della storia dello scansafatiche Jacob, ispirata dal disegno acquerellato The dream was, adattato per la copertina del disco dalla stessa autrice Betty Swanwick, dato che nell’originale mancava il tosaerba, narratore del brano, interpretato dal vivo da Peter con una buffa coreografia meccanica. La monumentale Firth of fifth nasce dalla virtuosa introduzione classica di Tony Banks al pianoforte a coda (tagliata dal vivo perché la band non poteva permettersene uno in tour), un pezzo di bravura commuovente sulla scia di Chopin, Listz e Rachmaninov. La struttura della parte cantata, retta da corpose semiminime distorte, è un articolato gioco di scatole cinesi in cui ogni accordo è una porta verso una differente camera. Sì arriva poi alla decadente sezione strumentale, introdotta da uno struggente passaggio di piano, cinto dall’assedio di ululati sinistri, in cui Gabriel raggiunge il suo vertice di spettrale lirismo al flauto traverso (facendo rimpiangere ad ogni ascolto il suo successivo abbandono dello strumento in favore di piano e tastiere); Banks arrangia l’introduzione pianistica secondo la lezione prog di tastiere gonfie come fanfare elettroniche appresa da Keith Emerson; infine Hackett, giocando sulla melodia enucleata dal flauto sviluppa uno dei più riusciti esempi di assolo studiato, e da studiare, tanto ben congegnato da aprire ferite inguaribili nel ventre del più insensibile degli ascoltatori, tanto più profonde quanto più si prolunga il sustain delle singole note, sospinto dalla forza incontenibile di una maestosa marea, che inonda le sponde erose del “fiume del costante cambiamento“. Phil Collins prende per la seconda volta il microfono da quando è diventato batterista del gruppo (dopo il dolente bozzetto For absent Friends, in Nursery crime) per la romantica ballata acustica More fool me, risposta d’albione alle armonie californiane di Crosby, Stills & Nash, solo voci e dodici corde: altro che baroccherie e vuoti tecnicismi onanistici. Si cambia lato del vinile, con al centro il ghigno variopinto del Cappellaio matto simbolo della Charisma (tratto dalle illustrazioni eseguite da John Tenniel per le visionarie opere di Lewis Carroll nel 1866), e una lunga porzione della seconda facciata è occupata da The Battle of Epping Forrest. Lo scontro tra gangster di periferia londinesi è una messa in scena surreale per l’istrionico Gabriel, che anche qui interpreta vari personaggi dell’assurdo racconto ispirato da notizie di cronaca, camuffando di continuo la voce come in un lungo stralunato assolo vocale. Lo segue in questo la band che enfatizza ogni segmento narrativo con trombe di cavalleria, batterie in controtempo, incedere marziale, danze trionfali e giochi di luci. Hackett aveva già visitato Bach nel bozzetto per sola chitarra acustica Horizons, che introduceva la lunga suite Supper’s ready, qui complica le cose orchestrando un serrato dialogo col piano di Banks per le roventi trame ispaniche di After the Ordeal che porta le trascrizioni di Segovia verso i verdi campi inglesi, dov’è appena avvenuta la rissa tra bande rivali, trovando un lungo e romantico assolo che pare la trasposizione britannica e mitica di Samba pa ti di Santana. L’arpeggio di accordi discendenti interpretato da Rutherford ancora alla dodici corde è una delle cose che meglio rappresenta il sound immaginifico dei Genesis, un intreccio che si ribalta nelle strofe solari di The Cinema Show, che modernizza la tragica storia di Romeo e Giulietta, qui l’ironico racconto di una coppietta che si prepara per un appuntamento e immagina di fare sesso dopo lo spettacolo. Ma sullo schermo scorre l’epopea del veggente Tiresia, accecato da Era e mutato da Zeus, noto per essere stato sia uomo che donna “once a man, like the sea I raged / once a woman, like the earth I gave / but there is in fact more earth than sea“. Finite le parole la musica inizia a planare a volo d’uccello sui boschi incantati di Lothlórien e i reami argentei degli elfi, gemmati da arpeggi sognanti, toccati dalla grazia del flauto traverso di Gabriel. A metà del cammino la canzone si tramuta nella lunga improvvisazione strumentale plasmata da Tony Banks con fluidità incontenibile mentre sciorina suoni e lampi guizzanti in continua evoluzione, spinto dal battito animalesco dell’ostinato basso sincopato di Rutherford e dal drumming possente e variegato di Collins, che qui firma una delle sue migliori prove di sempre. Dopo tanta fatica si chiude con l’inquietante fade out di Aisle of Plenty che strapazza il riff del primo brano in un coro dissonante che chiude il cerchio della critica sociale dell’Inghilterra svenduta, elencando una bizzarra lista della spesa coi relativi prezzi di un consumismo che rischiava di distruggere l’arte. Sono trascorsi cinquant’anni e quella denuncia pare più che mai attuale. Per questo continueremo a cercare la bellezza ovunque si manifesti, nella speranza mai vinta di trovare ancora un capolavoro come questo.

Credits

Label: Charisma – 1973

Line-up: Peter Gabriel (voce, flauto, oboe, percussioni) – Steve Hackett (chitarra elettrica, chitarra nylon) – Mike Rutherford (chitarra a 12 corde, basso, sitar elettrico) – Tony Banks (pianoforte, tastiere, chitarra a 12 corde) – Phil Collins (batteria, percussioni, voce)

Tracklist:

- Dancing with the Moonlit Knightù

- I Know What I Like (In Your Wardrobe)

- Firth of Fifth

- More Fool Me

- The Battle of Epping Forest

- After the Ordeal

- The Cinema Show

- Aisle of Plenty

Link: Sito Ufficiale

Facebook

Lost Highways Seek your mood, Find your lost highways!

Lost Highways Seek your mood, Find your lost highways!